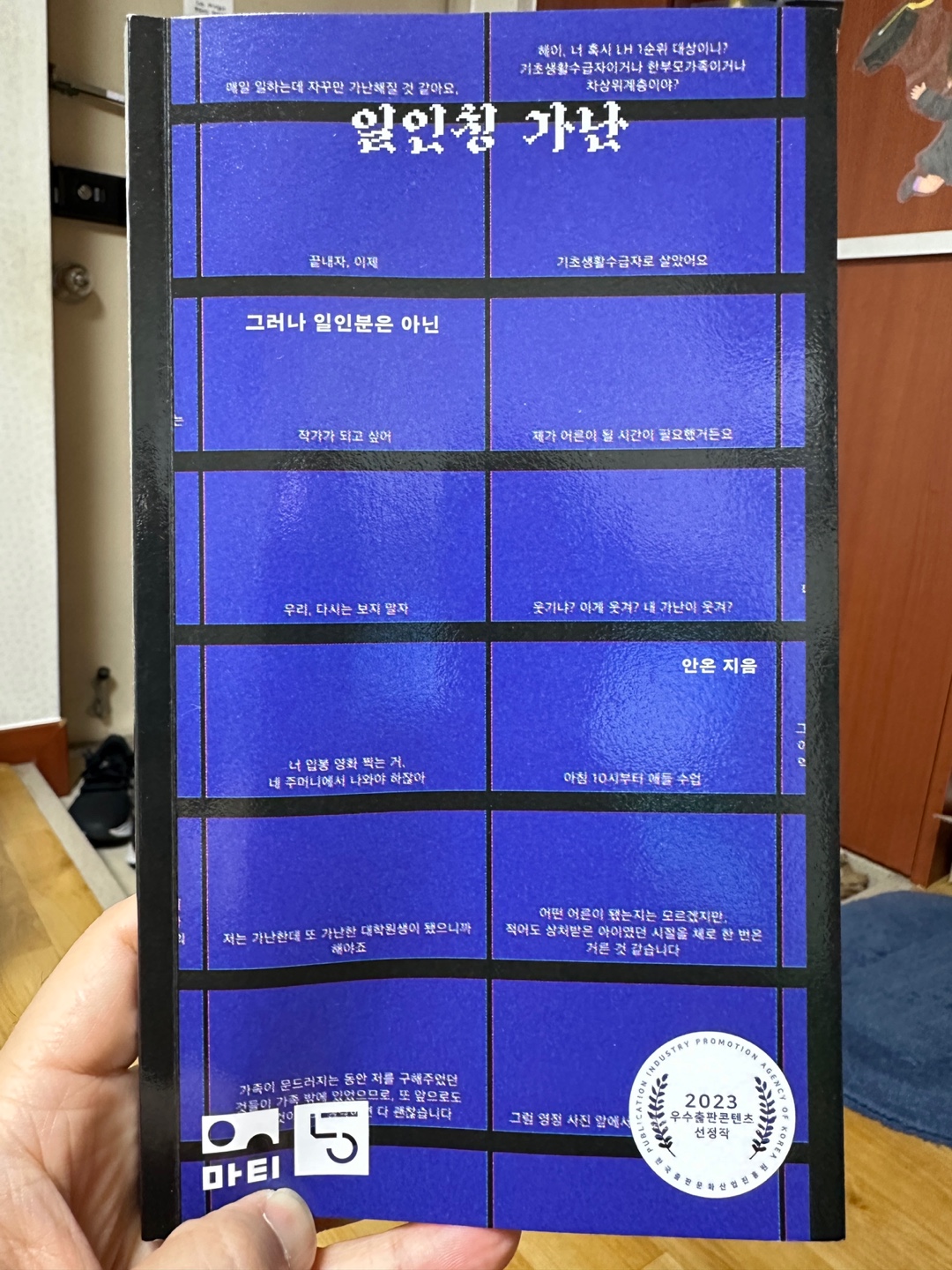

'일인칭 가난'을 읽고

잡초

-일인칭 가난을 읽고

‘가난을 팔고 싶다’는 말에 미간이 구겨졌다.

얼마나 가난을 안다고 함부로 막말을 하나 싶었다. 하지만, 『일인칭 가난』이라는 책을 읽고 난 뒤, 가난은 팔 수 있어야 한다는 생각으로 바뀌었다. 감히 가난을 안다고 섣불리 판단했던 애송이는 부끄러웠다.

학교 갈 때가 다 되었는데, 희뿌연 연기와 매캐한 냄새가 방구석을 가득 메웠다. 어머니가 콩 반찬을 만들다가 가스불 켜둔 걸 깜빡하고 외출하신 것. 콩은 프라이팬 지옥 불에 다 타고 말았다. 콩을 태운 시커먼 연기는 온 집안 곳곳에 침투해 여기저기 눌어붙었다. 집안이라고 해봐야 방 한 칸과 조립식 패널 벽으로 구분한 또 다른 방 한 칸, 그리고 부엌이 전부. 워낙 작은 공간이라 콩 탄내는 야속하게 고등학생 교복에까지 스며들었다.

널찍한 고층 아파트에서 하루아침에 허름한 상가 뒷방 집에 나앉았다. 세상 물정 모르던 고등학생 때. 지금 떠올려보니 요새 뉴스에 나오는 전세 사기를 당했던 거다. 어머니에게 언뜻 듣기로 집주인이 사업이 망해서 도망을 다닌단다. 우리가 전세로 살던 집은 경매에 넘어갔고, 전세 보증금은 한 푼도 받지 못한 채 허공에서 사라졌다. 당장 살 집을 마련해야 할 형편이었다.

우여곡절 끝에 얻은 오랜 상가 건물 1층. 커다란 쇼윈도가 있는 상가에, 절반은 물건 파는 곳, 절반은 사람 사는 곳이었다. 잠자고 밥 먹는 곳마저 절반의 반을 떼어 어머니 방 한 칸, 조립식 패널로 구분해서 절반의 또 반쪽은 내 방, 또 반쪽은 부엌이었다. 화장실은 바깥에 따로. 넉넉한 거실과 아늑한 내 방, 그리고 화장실 두 개였던 집은 안개처럼 사라진 추억. 쭈그려 앉아 볼일을 보고, 물을 내리려면 투견 목걸이 같은 쇠줄을 잡아당겨야 하는 집에 살게 된 것.

밤에는 고양이 둘이 화장실 가는 담벼락 위에서 어찌나 영역 다툼을 하는지 밤새도록 아기 우는 소리로 싸워댄다. “딴 데 가서 싸워 이 XXX들아!”라며 고양이를 개로 불렀다. 겨울엔 웃풍이 심해 열풍기를 좌우로 회전하게 해 놓고 잤다. 열풍기로 집에 불나서 타 죽는 걱정보다 전기세 걱정이 앞섰다. 18세 인생, 처음으로 전기세를 걱정해 봤다. 누가 알았을까. 하루아침에 침대 하나 겨우 들어갈 방 한 칸에 책상과 옷걸이, 아기 울음소리 내는 길고양이와 부대끼며 살 줄을.

사실 사는 게 조금 불편했을 뿐 우리 집이 가난하다는 생각은 하지 않았다. 나름대로 좋은 부모님을 만나 이제껏 부족한 것 없이 멋지게 살아왔지. 남에게 꿀릴 게 전혀 없지 않냐고. 사지 멀쩡하고, 얼굴 메주 아니고, 어디 가서 꼴통 소리 안 듣고, 어딜 내놔도 빠지지 않는다고. 하지만, 어느 날 콩 탄내가 근자감 마저 송두리째 뽑아 버렸다.

후각은 시간이 지나면 무뎌지는 법. 콩 태운 매캐한 냄새는 곧 익숙해졌다. 하지만 어디까지나 내 코에만 익은 것. 학교에 가서 여느 때처럼 친구들과 어울리는 데, 평소 돈 좀 꽤 쓰는 친구가 역한 얼굴로 친구들을 둘러보며 말했다. “야, 어디서 탄 냄새나지 않냐? 어우씨.” 순간, 심장이 찌그러진 깡통처럼 구겨졌다. 난생처음 맛보는 수치심과 모멸감이 온몸을 휘감았다. 늘 친구들과 활발하게 이야기를 나누던 입이 떨어지지 않았다. 도둑질하다 들킨 사람처럼 친구들 사이를 슬며시 빠져나왔다.

그때 알았다. 가난의 맛을, 잊을 수 없는 맛. 바퀴벌레 바라보듯 날 쳐다보던 그 친구. 교복 위를 덮은 고가 브랜드 옷. 친구들이 새 옷을 입고 올 때마다 어디서 샀냐 브랜드가 뭐냐며 꼬치꼬치 캐묻던 친구. 그러다 이내 ‘별거 아니네’하는 듯한 얼굴로 친구를 깔아뭉개던 녀석. 지금도 카카오톡 프로필을 보면 명품을 두르고 해외에서 찍은 사진을 여럿 올려놨다. 바퀴벌레 보듯 남을 깔보던 얼굴은 여전히 천박함을 벗지 못한 듯하다. 그래도 모멸감이라는 게 뭔지 경험하게 해 준 고마운 친구다.

다행히 성실하신 부모님 덕분에 콩 탄내를 달고 살아야 하는 그 집에서 벗어날 수 있었다. 한동안 배를 타지 않았던 아버지는 가난을 벗어나려고 다시 배를 타러 집을 떠나셨다. 선교원 원장에, 목회자로 존경받던 어머니는 허리띠를 졸라매고, 생활용품과 건강식품을 파는 판매원이 되셨다. 우리 가족이 가난을 벗어나는 데 고등학생이 할 수 있는 일은 기죽지 않고 열심히 학교 다니는 일뿐.

부모님이 극복해 주신, 당시 가난했던 삶은 오히려 큰 자산이 되었다. 누구라도 전혀 예상하지 못한 실패를 맛볼 수 있다는 것. 때론 그것이 삶을 180도 뒤집어 놓는다는 것. 수치심과 모멸감. 아무한테나 냄새난다고 함부로 말하지 않기. 사람을 바퀴벌레 보듯 하지 말아야 한다는 것. 또, 건강한 부모님이 계시는 게 얼마나 큰 은혜이고 기적인지.

그런데 잠깐 경험했던 그 가난은 진짜 가난이 아니었다. 시식 코너 같은 가난이었을 뿐. 진짜 가난은 빠져나오는 일이 다시 태어나는 것만큼이나 어려운 일이라고 한다. 벗어나려고 아무리 몸부림쳐도 가난은 사람을 집어삼킨다. 가난을 원하는 사람이 누가 있을까. 내가 우리 부모님의 외동아들로 태어났듯 누군가는 태어나자마자 가난한 가정에서, 또는 애를 써도 가난을 벗어나지 못하는 악순환에 빠진 가정에서 태어난다.

진짜 가난은 콩 탄내처럼 삶에 눌어붙어 생각과 습관에 밴다. 쉽게 떨어지지 않는다. 누군가 일그러진 표정으로 쳐다볼 때면 수치심과 모멸감이 신물처럼 올라온다. 우리가 날마다 새날을 감사하는 것처럼, 가난한 사람도 날마다 찾아오는 가난이 익숙하지 않다. 가난도 매일 새로운 방법으로 인격을 괴롭힌다.

그러나 아무리 비참한 가난도 삶의 의지를 가진 사람을 평생 억누를 순 없다. 밟아도 밟아도 다시 일어나는 잡초처럼 가난이 끔찍하게 따라다니며 삶을 억눌러도 꿋꿋이 이겨내는 사람이 있다. 『일인칭 가난』을 쓴 작가는 자립할 때까지 기초생활수급 가정에서 자랐다. 꿋꿋하게 가난을 버텨온 작가는 이 책을 통해 가난을 팔겠다고 말한다. 또 다른 가난한 이야기와 겹겹이 쌓여 서로 뭉치길 바란다며. 가난도 팔 수 있어야 한다.

보도블록 사이 구깃구깃한 잡초 둘이 서로 기대어있다.