구들장 같은 시집 '단 하나만으로'를 읽고

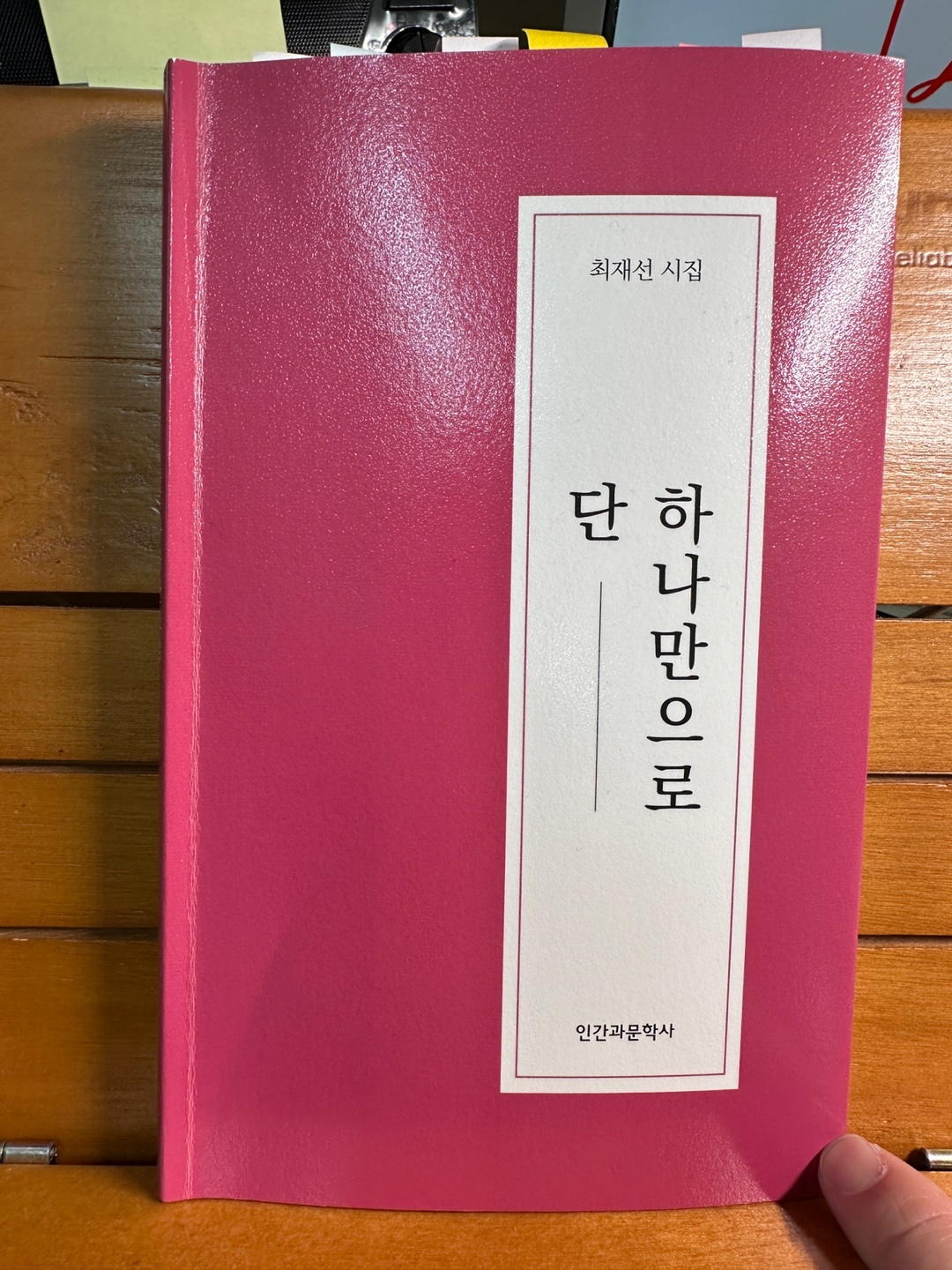

최재선 시집, 인간과 문학사

'구들장'하면 아궁이에 가서 불쏘시개 휘저으며 불지피던 추억이 떠오른다. 뜨뜻하면서도 합법적인 불놀이를 할 수 있어 좋았던 때, 구들장 데우기. 구들장 같은 따뜻함과 재미가 담긴 시집이 있다. 최재선 시인이 자기 삶으로 빚은 『단 하나만으로』이다.

마음에 여유가 없을 때마다 펼쳐서 보았던 시집이다. 무언가에 쫓기듯 불안하고 분주하여 마음이 냉랭해질 때마다 『단 하나만으로』를 펴서 한 작품씩 음미했다. 어떤 시든 손에 잡히면 미소로 번지거나 '훗'하는 웃음소리가 새어 나온다. 이내 마음은 따뜻하게 데워진다. '이래서 사람들이 시를 읽는구나!' 싶었다.

시인 최재선이 쓴 『단 하나만으로』 시집을 읽고 느낀 점, 세 가지이다. 하나, 삶으로 빚은 시는 이런 것. 둘, 철들 겨를 없이 쓴 시란 이런 것. 셋, 사람을 사랑하는 사람이 쓴 시란 이런 것이다.

삶으로 빚은 시

최재선 시인이 늘 강조하는 것, '글쓰기는 삶'이다. 어떻게 사느냐가 글에 담을 내용을 결정짓는다. 글에는 삶이 묻어나야 하고, 자기가 사는 삶의 이야기를 쓸 때야 비로소 진정성이 담긴 글을 쓸 수 있다. 작업실에서 나오는 시가 아니라 학교에서, 길에서, 식사자리에서, 도로가에서, 발길 닿은 자리가 곧 시를 빚는 자리였다. 매일 같이 걷는 길에서 눈여겨보고 귀 기울여 듣는 것과 함께, 그가 살아온 삶의 흔적까지. 거의 모든 시에 최재선의 삶이 묻어있다.

철들 겨를 없이 쓴 시

"시인은 철들면 안 된다."며 농담처럼 이야기하지만 진심이었다. 철이 없어야 시인은 날개를 단다. 하고 싶은 말 할 수 있어야 하고, 쓰고 싶은 글 눈치보지 않고 쓸 수 있어야 한다. 철들지 말아야 한다는 건, 사람이나 사물이나 자연이나 시인의 눈과 귀는 여과장치 없이 보고 들어야 한다는 것! 사랑에는 국경만 없는 게 아니다. 사랑은 막을 수 없는 것이다. '모든 것과 사랑에 빠질 줄 알아야 시를 쓸 수 있겠구나'싶다. '시인의 철없음'을 받아들이지 못하면 시감(詩感)은 무뎌진다. 똑같이 철 없이 시를 읽으니 시인이 사는 세상을 볼 수 있었다.

사람을 사랑하는 사람이 쓴 시

사람을 사랑하는 건 쉬운 일이 아니다. 말이야 쉽게 '사랑한다' 내뱉지만, 진짜 사랑을 하는 건 어렵다. 언제나 자기희생이 뒤따르니. 사랑을 하다 보면 미움과 오해를 받을 때가 있다. 그런데도 사랑을 하려면 그마저도 받아들여야 한다. 그래서 사람을 사랑해 본 사람만이 아는 '사랑의 언어'가 있다. 사랑의 언어는 글로 옮기기가 쉽지 않다. 『단 하나만으로』에는 글로 옮기기 어려운 '사랑의 언어'가 담겼다. 사랑의 언어를 낭독하다 보면 나도 어느새 사람을 사랑할 용기가 생긴다.

참 귀한 시집이다. 바쁜 현대인에게, 특히 마음이 차가워진 분께, 또 슬픔에 잠겨 미소 한 번 지을 겨를 없는 사람에게 최재선 시인의 『단 하나만으로』를 추천하고 싶다.

'책 이야기' 카테고리의 다른 글

| '포스트트루스'를 읽고, (24) | 2024.06.13 |

|---|---|

| 죽음 이후에는 어떻게 될까? (29) | 2024.05.31 |

| '마침내, 교회가 희망이다'를 읽고 (5) | 2024.02.26 |

| '우리 안의 가짜 하나님 죽이기'를 읽고 (7) | 2024.02.08 |

| '이번 역은 문학녘' (30) | 2023.12.13 |

댓글